|

2010年 06月

[ 2010.6.30(水) ]

ホームページをご覧いただきありがとうございます。 昨夜はワールドカップ“日本VSパラグアイ”を観戦された方も多いと思います。 当然、私も妻と一緒にテレビに釘付けでした。 予選リーグも無事突破し、決勝トーナメント(^O^)/ 目指せベスト4! いや優勝…!? 昨夜の試合はいい試合だったと思います。オフェンスはかならずゴールで終わるし、ディフェンスも的確だったし…(^J^) 最後、まさかPKとは思いもよらず、「勝ってくれ~ぇ」と祈るばかり。 結果は皆様も御存じのとおり…PKってもの凄いプレッシャーだろうなぁ~なんて。 確かシドニーオリンピックの時は、中田が外したしなぁ~なんて、ふと思いだします。 しかし、岡田ジャパンには勇気と希望、そして感動を頂きました。 医院のある、ここ与野。日本の守護神、川嶋永嗣選手は与野西中を卒業し、浦和東高に入学。 地元の選手が世界の大舞台で活躍し、結果を残す。 格好良いですね! まだまだ頑張って欲しいです。 今日は寝不足の方も多いと思いますが、選手にも負けないよう頑張りましょうね! 院長。。

[ 2010.6.21(月) ]

ホームページをご覧いただきありがとうございます。 皆様、初夏を思わせるようなこの暑さ…いかがお過ごしでしょうか? 昨日私は、税理士事務所が主催する勉強会に行ってきました。当然、税金の勉強です。 法人化の利点や欠点、MS法人とは何であるか、一般課税と分離課税の違い… などなど。 講師の先生は委託している事務所の所長で、非常に解りやすく、また面白く「税」に関して学べました。 その後の懇親会でも久しぶりにお会いする先生方、税理士、弁護士、医療関係の業者の方など多職種の方々と杯を酌み交わし、情報交換したりと楽しい時間を過ごしました。 (少し飲み過ぎてしまいましたが…(^^ゞ) 「税」の事も、正しく理解しておかなければいけないなぁ~と考えさせられました。 写真は今日の18時過ぎ、診療室から見える夕焼けを撮影しました。 久しぶりにきれいな夕焼けに、私もスタッフも笑顔になりました。 (きれいだったので、ブログに載せます。) 院長。。

[ 2010.6.16(水) ]

ホームページをご覧いただきありがとうございます。 関東地方は遂に梅雨入りしましたねぇ~(^_^;) ジメジメの毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか? 4回に渡り、「歯ミガキのポイント」について考えてまいりましたが、最終回の今回は『歯科検診とブラッシング指導』について考えてみたいと思います。 当医院では、開院当初より3ヶ月ないしは半年後に定期検診のお知らせとして目安のハガキを患者様に出しております。 これは予防歯科として、歯周病予防や虫歯予防。またステインの除去、磨けてない部位のブラッシング指導を中心に行っております。 初診で来院された患者様においても、当然、主訴を取り除き、治療が落ち着いた頃、再度予防歯科を行い、その人の口腔内環境に合わせたブラッシング指導を行い、歯周病や虫歯が再発しないようにモチベーションとコンプライアンスが得られるよう努力しております。 指導内容としては前回までに書かせて頂いた「歯ブラシの選び方」から始まり、その人その人の口腔内環境に合わせた「歯磨きの仕方」を説明し、必要ならば「補助的な器具」の使い方や、それを使用する部位などを説明しております。 以上、4回に渡り『歯ミガキのポイント』について考えてみました。 「ここの部位が磨けない…」 「知覚過敏がひどい…」 「磨き方に自信が無い…」など、お悩みをお持ちの方。 是非、この機会に歯科検診を受診してみてはいかがですか? 「歯の衛生週間」は毎年6月4日から10日です。あっ…終わってる…(T_T) スタッフ一同、お待ちしております。 院長。。

[ 2010.6.11(金) ]

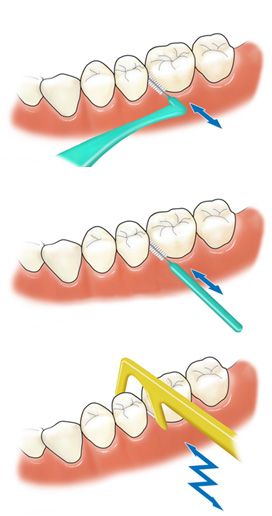

ホームページをご覧いただきありがとうございます。 だいぶ暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか? 3回目の今回…(しばらく空いてしまいましたが…(T_T)) ブラッシング時に併用する『補助的な道具』について考えてみたいと思います。 補助的な道具…歯間ブラシやデンタルフロス、最近では舌磨きやオーラルリンスなど。 爪楊枝の方もいらっしゃるかも。 薬局やコンビニでも数多く販売されております。 このような補助的な道具を、いかに活用できるかが問題になると思います。 例えば必ずしも、全ての人に歯間ブラシが対応かどうか? デンタルフロスを使用すると必ず出血する…など。 歯磨きの仕方も、人それぞれ異なるように、補助的な道具も口腔内環境に合わせて使用するのが望ましいと思います。 また間違った使用方法では、逆に歯肉を傷つけやすく、歯肉炎や歯周病の原因にもなってしまいます。 では、簡単に使用方法を説明すると、 ・歯間ブラシ: 読んで名の如く、歯と歯の間やブリッジの隙間を磨く道具ですが、歯面に対して垂直に歯間乳頭部の上を狙って出し入れします。 その効果は、隙間の食べカスなどの除去ですが、針金にブラシが付いており、角度を間違えると歯肉を傷つけやすく、またサイズもいろいろあり大きすぎても歯間乳頭を退縮させてしまいます。ただし、使い方をマスターすればかなり効果的な補助的道具です。 歯と歯の間に空隙が無い方には不向きです。 ・デンタルフロス: 「糸ようじ」とも言われ、歯と歯の間に詰まった繊維質の除去に効果的です。 慣れれば簡単な補助的道具ですが、血が出るほどグリグリやり過ぎなければ問題ないと思われます。子供から大人までどんな方にもお勧めできる補助的器具です。 ・オーラルリンスや舌磨き ここまでくると好みの問題もありますが、オーラルリンスに含まれる成分により、歯質を強くしたり、また歯肉の炎症を抑えたり、口臭を予防したりなど様々です。 舌磨きに関しては、舌表面にも当然、口腔内細菌が存在しますから、行われた方が良いと思われます。しかし嘔吐反射が強い方にはお勧めできません。 ・爪楊枝 外食などした後、爪楊枝で歯と歯の間を掃除する…そんな光景を思い浮かべますが、爪楊枝も使い方さえ正しければ、かなり効果的な補助的道具です。 ただし、爪楊枝はすぐに先端のとがった所がケバケバになってしまい、そのまま使用すると、逆に歯肉を傷つけるだけです。ですから、先端がケバケバになったらすぐ新しいものを使用しなければなりません。実に不経済な補助的道具…?かもしれませんが、ヨーロッパでは以前より爪楊枝に似た補助的道具があり、それを考えると有効的な補助的道具の一つと考えます。 皆様、あくまでも「補助的」な道具です。しっかりと歯磨きができていれば問題はありません。しかし100%磨ける訳ではないので、このような『補助的な道具』も効果的だと思われます。 院長。。 次回は『歯科検診とブラッシング指導』について考えてみたいと思います。 できるだけ早くアップします。

[ 2010.6.4(金) ]

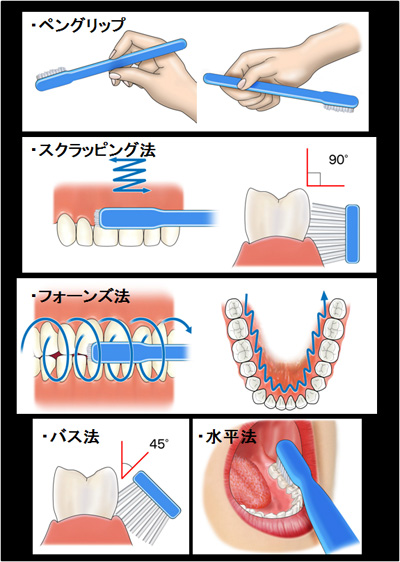

ホームページをご覧いただきありがとうございます。 今回は『歯磨きの仕方』について考えてみたいと思います。 一言では伝えられないぐらい様々な方法がありますが、まずは、歯ブラシの持ち方から。 歯ブラシの持ち方は、基本“ペングリップ”です。 鉛筆を持つように歯ブラシを持っていただき、歯に当てる時は“フェザータッチ”で! 歯に柔らかい鳥の羽が触れる感じで磨くのが理想です。 ただし、磨き方によっては持ち方、当て方がかわりますが、基本スタイルは“ペングリップ”“フェザータッチ”です。 歯磨きの仕方に関しては、口腔内環境によって様々ですが、代表的な方法として、 ①ローリング法: 毛先を歯面に向け、歯ブラシをほうきのように回転させながら磨く方法。 プラーク除去率も、歯肉マッサージ効果も両方とも得られ、また比較的簡単な方法のためお子様でも磨ける方法です。 ②水平法(横磨き): 毛先を歯面に90°に当て、横方向に往復運動。一般的な歯磨きの方法。 歯面のプラークは除去できても、隣接面は磨き残しがでやすく、圧力がかかりやすいため歯頚部を傷めやすい。知覚過敏症の方には不向き。 ③スクラッピング法: 毛先を歯面に90°に当て、加圧振動させながら小刻みに1歯ずつ丁寧に磨く方法。 プラーク除去率も歯肉マッサージ効果もどちらも期待でき、大人向けの磨き方。 ④バス法: 毛先が歯の軸に対して45°になるように当て、毛先を歯と歯肉の溝(歯周ポケット)に当てながら小刻みに加圧振動させ、1歯ずつ丁寧に磨く方法。 歯面および隣接面プラークの除去率、歯肉のマッサージ効果に大変優れるが、かなり難しい磨き方。歯周病の方には最適。他の方法と併用するのが望ましい。 ⑤縦磨き法: 歯ブラシを縦に持ち、歯面を3分割させ、縦方向に90°に当て上下方向に往復運動させる磨き方。磨きにくい所まで磨けるが難しい。他の方法と併用する。 ⑥フォーンズ法: 毛先を歯面に90°に当て、円を描くように連続して1歯ずつ磨く方法。 お子様から大人まで、どんな方でも向いているが、特に歯がはえ代わる時期のお子様には、とても楽に磨きやすい。また歯肉マッサージ効果も得られる。 以上が代表的な磨き方です。 このように磨き方ひとつにおいても様々な方法があります。 自分で鏡を見ながら歯ブラシをあててみて、この部分はこの方法があう? など、試してみるのもいいですが、わからなければ、いつでも我々がアドバイスいたします。 院長。。

[ 2010.6.3(木) ]

ホームページをご覧いただきありがとうございます。 最近ブログの更新もおろそかになり(>_<) また、たまには真面目に「歯科関係」の事も書きたいなぁ~…なんて勝手に思い(^J^) 明日から始まる「歯の衛生週間」にちなんで、昨年は「予防歯科について考える」を4日間連続で書きました。 今年は「歯ミガキのポイント」について、4回に渡って考えてみようと思います。 まずは、『歯ブラシの選び方』ですが、これが一番難しい…(@_@;) いろいろなメーカーから様々な種類、様々な毛質、そして様々なヘッド(先端)の大きさや形。 どれをとっても全てが素晴らしいと思われます。 しかし、その人その人の口腔内環境によって、適切であるか否かが選び方のポイントであると思います。 例えば、歯周病の方が硬い毛質でヘッドの大きな歯ブラシを選択し、歯磨きをしたとしても、当然磨いた気にはなりますが、細かい所までは磨けず、また歯肉を傷つけるだけです。 磨き残しや歯肉出血が原因で、歯周病を悪化させてしまう恐れがあります。 また、知覚過敏の方が毛質は何であれ、力を入れて歯磨きをしたとすると、ますます歯質が露出してしまい、知覚過敏を悪化させるだけです。 では選び方のポイントとして 毛質: ・硬い毛質:亀の子たわしを想像して下さい。 歯面や歯の溝を磨くのには最適。しかし隣接面(歯と歯の接する所)には届きづらく、歯頚部(歯と歯肉の境目)や歯肉マッサージには不向き。 ・普通の毛質:車を洗うブラシを想像して下さい。 オールマイティ。ただし、歯周病の方は強く当てすぎると傷つけやすい。 ・柔らかい毛質:スポンジを想像して下さい。 知覚過敏の方や、歯肉炎や歯周病で歯ブラシをすると血が出たり、痛かったりする人に最適。 毛先に関しては、先端が細ければ細い程、隅々まで磨けます。ただし細ければ細い程、磨き方や力加減が難しくなると思います。 次に②ヘッド(歯ブラシ先端の大きさ)ですが、だいたい上顎前歯2本分の大きさが適当と思われます。しかし、自信の無い方はそれ以下の大きさがいいかもしれません。ヘッドが小さくなれば奥歯が磨きやすくなるからです。 歯ブラシの換え時は、ヘッドから毛先が広がってしまった時です。写真を参考にして下さい。 皆様、『歯ブラシの選び方』。少しでも参考になったでしょうか? 次回は具体的に『歯磨きの仕方』について考えたいと思います。 院長。。

|