ブログをご覧いただきありがとうございます。

「なぜ虫歯や歯周病になるの?」の答えは「歯磨きをしないから!」が即答かもしれません。しかし「毎日、しっかり歯磨きしているのに・・・」となると歯磨きの仕方に問題があるのかもしれません。

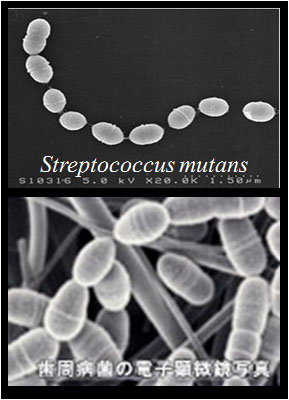

もともと私達の口の中には様々な種類の細菌(常在菌)が数多く住んでいます。この中には虫歯や歯周病の病原菌も含まれています。これらは普段あまり悪いことをしませんが、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取すると細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。これを歯垢(プラーク)と言い、粘着性が強くうがいをした程度では落ちません。

この歯垢(プラーク)1mgの中には10億個の細菌が住みついていると言われ、虫歯や歯周病をひき起こします。特に虫歯の病原菌としては、ミュータンス菌といわれるものがよく知られています。ミュータンス菌は、私達が食べたり飲んだりする糖分を餌にして酸を作りだし、その酸によって歯が溶けた状態のことを虫歯と言います。

また、歯垢(プラーク)には歯周病をひき起こす細菌が特異的に存在していることが解明されています。歯周病とは、この歯垢(プラーク)の中の細菌によって歯肉に炎症をひき起こし、やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、結果的に歯を失う原因となります。

では、虫歯や歯周病になってしまったらどうすればいいのか?

次回のブログでまとめたいと思います。

院長。。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「③歯・歯周組織の構造」について説明したいと思います。

以前に医院ブログでも説明したことがあるので、重複してしまいますが御了承下さい。

(2014.4.3『歯と歯周組織(歯の構造)』。2014.4.5『歯と歯周組織(歯の周囲組織)』参照)

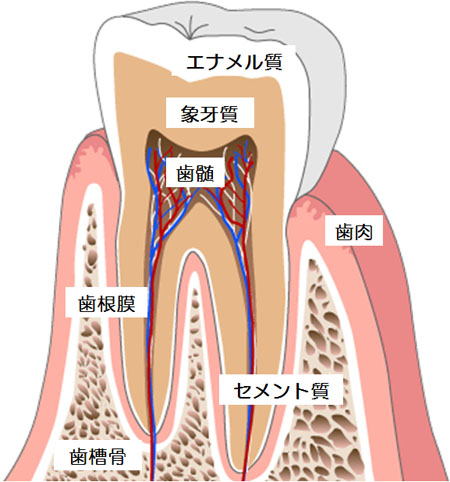

-歯の構造-

・エナメル質

歯冠の表面を被い、体の中で最も硬い組織です。ほとんどがハイドロキシアパタイトという無機質からなり、モース硬度でダイヤモンドを10とした時の6-7の値で、水晶に近い硬さの半透明のエナメル小柱が数百万本合わさってできています。

・象牙質

骨と同じくらいの硬さで、歯の主体となり、丈夫で緻密さを持った硬組織です。数多くの象牙細管という管が無数に走っており、虫歯ができて痛むのは、この象牙細管の中を刺激が伝わるためです。

・歯髄

血管や神経がたくさん通っており、歯の最も内部、歯の心臓部ともいわれる組織です。その多くの血管は、歯の内部から歯に栄養を与え、また多くの神経は歯の感覚を司ります。歯の感覚は全てが「痛み」となります。

・セメント質

骨とよく似ており、歯根(歯の根)を覆う薄い硬組織です。骨や象牙質と同じハイドロキシアパタイトが約65%。残りは セメント細胞から成り立ちます。歯根膜の繊維が小さな束となって入り込んでます。

-歯周組織の構造-

・歯肉

歯間乳頭:歯と歯の間の部分の歯肉。

遊離歯肉:歯頸部の周りを囲み、歯肉溝を形成する。

付着歯肉:歯肉の大部分を占める不動な部分。歯肉繊維によってセメント質や歯槽骨に結合している。

・歯根膜

歯周靱帯ともいわれ、歯のセメント質と歯槽骨の中にしっかりと入り込み、歯と歯槽骨をつなぎ、クッションのように歯に加わる強い咬合力を吸収・緩和しています。

極端に硬いものを咬んだときに「痛い」と感じるのは、この歯根膜が圧力センサーの働きをしているからです。

・歯槽骨

歯を支えている顎の骨です。歯は歯槽骨のくぼみにしっかりと根を下ろし、咬む時に加わる強い咬合力に耐えます。歯槽突起ともいいます。

私達の歯や歯周組織は精密でデリケートです。

歯科医師は歯や歯周組織など口の中全体の治療や予防を行い、患者様を健康へと導く仕事です。

院長。。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

皆様、前回の続きで今回は「②歯の働き」について説明したいと思います。

歯の働きは?と質問すると、多くの方は「食べ物を咬むため。」と答えるでしょう。

当然正解です。

歯は前歯、犬歯、臼歯と大きく3つの形に分けられます。

前歯は食べ物をかじったり、切ったりするためシャベル状の形態。

犬歯は食べ物を切り裂くため、先端が突出している形態。

臼歯は食べ物をすり潰すため、臼状の形態です。

食べ物を咬んで飲み込みやすくし、胃や腸の働きを助ける働きをします。

歯には他にも重要な働きがあります。

食事の際「歯ごたえ」や「歯触り」を感じます。砂や石など硬いものを咬んだ時には、食感で食べられる物と食べられない物を判断して、体内に異物が侵入するのを防ぐ役割もしています。

話す時、歯にも唇や舌と同じように発音を助ける役割があります。

スポーツをしている時などでは、歯を咬みしめる事により首の骨や周りの筋肉で頭部を固定し、より強い瞬発力と筋力を出すことができます。

他にも笑顔になった時、歯並びが綺麗で清潔感があると好印象を持たれます。

歯には様々な働きがありますね。

院長。。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

2月最初の土曜日。出身高校にて職業講演会というものに参加させて頂き、歯科医師についてや、歯について。自分が学生時代どうであったかなどの話をして参りました。

対象はその学園の中学2年生。歯については基本的な事から、誰にでも解って頂けるようスライドにまとめてみました。

歯についての内容は…

①ヒトの歯って何本?

②歯の働き。

③歯・歯周組織の構造。

④なぜ虫歯や歯周病になるの?

⑤虫歯や歯周病になってしまったら…。とこんな内容で説明しました。

せっかくなので、以上の内容を5回に分けて紹介したいと思います。

①ヒトの歯って何本?

皆様、ヒトの歯って何本あるか御存じですか?

「そんなの知ってるよ?」って思いましたが意外と知らない方が多かったです。

個人差はありますが、平均的に生後6カ月頃から下の前歯が萌えはじめ、続いて上の前歯。1歳から2歳ぐらいで上下の乳犬歯と第1乳臼歯。3歳ぐらいで第2乳臼歯が萌えて、乳歯列20本が揃います。

その後、2,3年すると永久歯に萌え変わります。

6歳頃下の前歯が抜け、中切歯と側切歯が萌え始めるとともに乳歯列の最後方部からは第1大臼歯が萌え始めます。7歳ぐらいで上の中切歯と側切歯。9歳から12歳にかけて上下の犬歯、第1小臼歯、第2小臼歯が萌え変わり、12歳頃に第1大臼歯の後方に第2大臼歯が萌えます。その後17歳から20歳頃、第3大臼歯が萌えて、永久歯列32本が揃います。

この第3大臼歯は別名、親知らず。横に萌えたりしてトラブルを起こす歯としても知られております。

ヒトの歯は一生の間に1回萌え変わることから二生歯と呼ばれます。

しかし、二生歯は前歯、犬歯、小臼歯で、大臼歯は1回しか萌えない一生歯。新しく萌え変わることはありません。

歯って大切ですね!

院長。。